Ciladas da igualdade?

Retorsões ideológicas e uma homenagem a Flávio Pierucci

Em Ciladas da Diferença, publicado em 1990[1], Antônio Flávio Pierucci advertia para os riscos que acompanhavam a súbita fortuna da palavra diferença, então em rápida ascensão no vocabulário político dos novos movimentos sociais e das minorias étnicas, sexuais e culturais que buscavam reconhecimento. Nesse texto inaugural (e, para muitos, profético), o sociólogo uspiano, longe de se somar à euforia da época, observava com desconforto irônico o entusiasmo progressista diante de uma categoria que, a seu ver, estava longe de ser neutra. Pierucci insistia que tal categoria carregava consigo uma pesada herança aristocrática e reacionária, a mesma que, ao longo da história, servira de base à naturalização das desigualdades.

Para dar validade ao seu argumento, a estratégia de Pierucci era dupla. De um lado, ele reconstruía genealogicamente o uso aristocrático da diferença como forma de resistência à emergência do ideal burguês de igualdade. Desde a Revolução Francesa, lembrava, a diferença fora o argumento nobre da desigualdade, defesa de privilégios contra a universalização dos direitos. De outro lado, Pierucci deslocava essa análise para o presente e retomava, a partir do debate feminista norte-americano, o célebre caso Sears, um julgamento que expôs de maneira exemplar as ambiguidades políticas do discurso da diferença.

Pierucci recorda como o processo EEOC vs. Sears, Roebuck & Co. (1984–1985) opôs duas historiadoras feministas de prestígio, Alice Kessler-Harris e Rosalind Rosenberg, num julgamento que se tornaria emblemático. A acusação, apoiada em Kessler-Harris, sustentava que a empresa discriminava mulheres ao negar-lhes o acesso a cargos de vendas comissionadas, mais bem remunerados; a defesa, apoiando-se em Rosenberg, replicava que homens e mulheres possuíam valores, aspirações e preferências culturais distintas, o que explicaria “naturalmente” a desigualdade observada. O tribunal, sensível ao “bom senso” da diferença, deu ganho de causa à Sears, aceitando que, afinal, “diferença não é discriminação.”

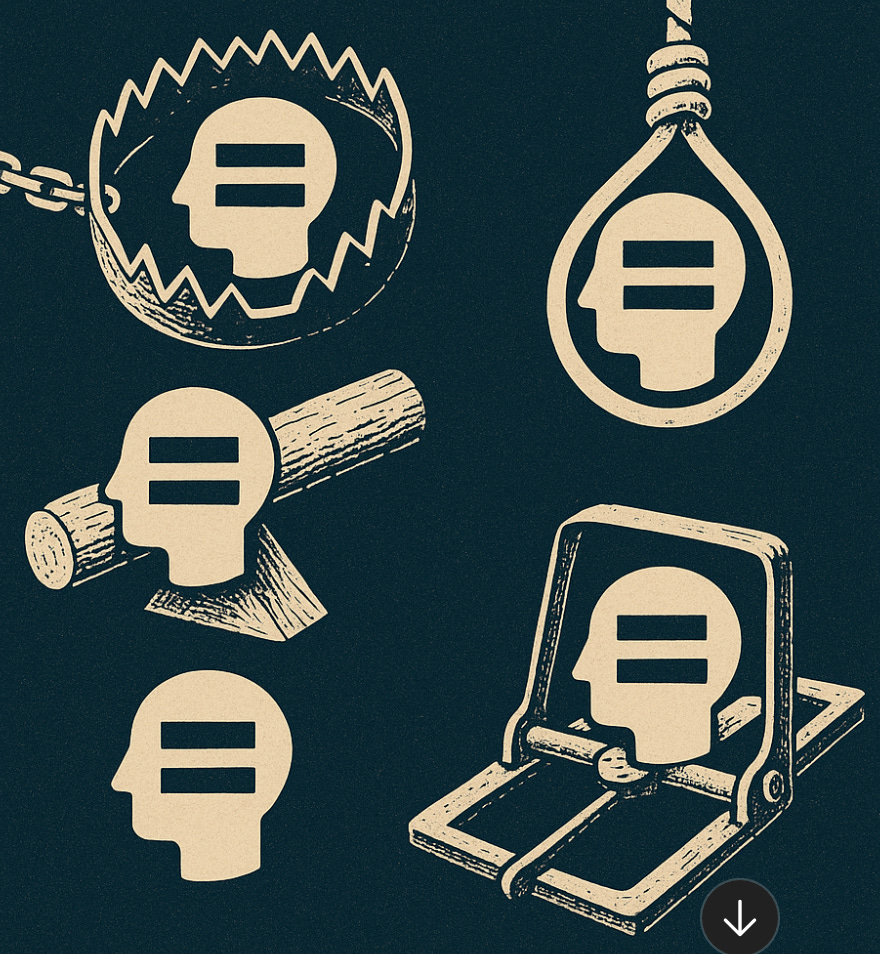

Pierucci lê esse episódio como a ilustração perfeita do ardil diferencialista: o argumento forjado pela esquerda feminista para afirmar a diversidade era capturado pela direita e reinserido em seu velho contexto discursivo anti-igualitário, transformando-se novamente em arma de legitimação das desigualdades sociais. A lição era clara: quando os movimentos de minoria buscam a emancipação abraçando a gramática da diferença, acabam criando, sem perceber, as condições de realização de seu próprio infortúnio. Pois, para ele, a retórica diferencialista, mesmo quando animada por intenções progressistas, permaneceria prisioneira da gramática natural da direita, o seu idioma nativo. O caso Sears não representava, assim, um mero acidente histórico nem apenas o uso oportunista de um vocabulário progressista por setores reacionários. Tratava-se, antes, da manifestação de uma armadilha estrutural inscrita na própria origem da categoria. A diferença, escreve Pierucci, é “um dos argumentos mais facilmente retorcíveis e um dos mais vantajosos para a direita”, porque, ao retornar ao seu solo original, recarrega-se de anti-igualitarismo e reencontra a tradição ideológica que lhe deu sentido.

De fato, quando olhamos para o mundo contemporâneo, abundam exemplos da retorsão diferencialista profetizada por Pierucci. Figuras como Donald Trump e Jair Bolsonaro reivindicam para si o estatuto de minorias perseguidas, apropriando-se do vocabulário progressista da diversidade para legitimar discursos abertamente discriminatórios. “Os conservadores têm o direito de pensar diferente, e estão tentando nos calar”, declarou Trump. “Hoje, ser cristão é ser discriminado”, repete Bolsonaro, em eco tropical da mesma retórica.

No contexto europeu, com Marine Le Pen, não é diferente. O multiculturalismo, outrora celebrado como princípio de tolerância e reconhecimento da diferença, é redefinido como ameaça à identidade nacional. “Cada povo deve preservar sua cultura; os franceses devem continuar sendo franceses”, proclama a ex-presidente do Rassemblement National (RN). A diferença é celebrada como direito à separação, numa espécie de versão etnonacionalista do diferencialismo.

Mas o texto de Pierucci não se encerra na antecipação diagnóstica dos perigos por vir. Ele também esboça um antídoto para essa armadilha. Se a diferença está estruturalmente destinada a favorecer o campo conservador e da direita, o que resta à esquerda progressista? A resposta é provocativa: “Nada mais temido pela direita”, escreve ele, “do que o igualitarismo dos direitos humanos”, esse universalismo abstrato que corrói as ordens naturais e obriga a reconhecer, contra toda evidência sensível, a humanidade comum de todos os homens.

Não se trata, para Pierucci, de um retorno nostálgico ao Iluminismo, nem de reencenar o humanismo liberal, mas de recuperar o poder desestabilizador do universal: a única linguagem que para ele ainda era capaz de inquietar a direita e contrariar a naturalização das hierarquias. O igualitarismo, ao negar a evidência empírica das diferenças, continuaria sendo a forma mais subversiva da razão moderna, aquela que transforma o dado em problema, o natural em histórico e o privilégio em injustiça.

Pierucci via, portanto, o igualitarismo como próprio ao campo da esquerda, assim como a diferença o terreno natural da direita. Não por acaso, ele se alinhava à leitura de Ruth Milkman, cuja análise do caso Sears apontava na mesma direção e contrastava com o entusiasmo diferencialista que começava então a conquistar espaço em outtas autoras feministas como Joan Scott. Em Women’s History and the Sears Case (1986), Milkman advertia para o risco político de se abandonar o chão universal da igualdade em nome da valorização da diferença. A derrota judicial do feminismo norte-americano, argumentava ela, não teria sido apenas um revés jurídico, mas um sintoma de um problema mais amplo: categorias críticas, mesmo animadas por intenções emancipatórias, podem ser deslocadas e convertidas em instrumentos de legitimação . O antídoto, para ela e para Pierucci, era claro: mais igualdade, mais universalismo.

Mutatis mutandis, trinta e cinco anos depois, a advertência se confirma, mas com o sinal trocado. Já não é apenas a diferença que se presta à retorsão: a igualdade e os próprios direitos humanos tornaram-se suscetíveis de captura. A nova extrema-direita sabe bem falar a língua do universalismo, a vestir o léxico dos valores modernos e a operar dentro da própria gramática da modernidade que antes combatia. Em nome da “igualdade perante a lei” e da “liberdade de expressão”, ela recusa políticas de reparação e nega desigualdades estruturais.

Os exemplos abundam. Nos Estados Unidos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, autodeclarado “exilado”, acusa o ministro Alexandre de Moraes de ser um “violador de direitos humanos” e denuncia o Supremo Tribunal Federal por instaurar uma “ditadura judicial”. “Sou acusado por denunciar violações de direitos humanos no Brasil”, afirma. O também deputado federal Fernando Holiday, por sua vez, declarou no Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial que “não acha que seres humanos devam ser classificados em categorias”. Ele afirma em seguida, em nome da igualdade e usando da sua condição de pessoa negra e homossexual, que “as cotas reforçam o racismo”. Donald Trump, agora em 2025, assinou a ordem executiva Restoring Equality of Opportunity and Meritocracy, segundo a qual “todos os cidadãos devem ser tratados igualmente perante a lei, como indivíduos, não como componentes de grupos raciais ou sexuais”. Na Argentina, Javier Milei recorre à mesma operação discursiva: “Sou a favor da liberdade e da igualdade”, disse, ao criticar leis de gênero e políticas de cotas que, segundo ele, “distorcem a igualdade”.

O que todos esses exemplos revelam é que a retorsão não se limita mais à diferença: ela alcança também a igualdade e os próprios direitos humanos. Desse modo, levando o argumento de Pierucci às últimas consequências, talvez se possa entrever aqui uma inversão promissora e digna de nota. Assim como, nos anos 1980, a esquerda, ao adotar a linguagem diferencialista da direita, caminhava inadvertidamente para o terreno inimigo (e, portanto, para a própria derrota), podemos perguntar se, agora, não seria a direita que, ao empregar a linguagem igualitária da esquerda, teria caído em armadilha semelhante. Talvez este fosse o hoje novo diagnóstico de Pierucci: se a esquerda teria sucumbido à cilada da diferença, não teria a extrema-direita caído, por sua vez, na cilada da igualdade? Nesse caso, a retorsão teria mudado de direção, passando a operar em favor do campo progressista. Quanto mais a extrema-direita se empenha em reivindicar para si o discurso da igualdade e dos direitos humanos, mais se expõe à própria contradição, e mais fácil se torna devolver-lhe o argumento, torcendo-o até revelar o seu avesso. Se, na diferença, a esquerda esteve condenada ao fracasso, talvez, na igualdade, a direita encontre o mesmo destino. Teríamos, enfim, vencido?

É impossível dar resposta definitiva para a provocação de Pierucci. Mas penso que o seu texto contém uma intuição sociológica de fundo, que merece ser desenvolvida em outro texto. A meu ver, o diferencialismo que emergiu na década de 1980 na esquerda não foi um simples desvio tático, mas uma radicalização das próprias tendências igualitárias que, como mostraram Célestin Bouglé (1922), Karl Mannheim (1986) e Norbert Elias (1999), derivam do processo histórico de complicação social e democratização funcional.

Em outras palavras, a política da diferença não é um corpo estranho ao ideal igualitário moderno, mas um de seus desdobramentos internos, o ponto em que a igualdade burguesa, branca, masculina, heterossexual e cisgênera volta-se sobre si mesma para reconhecer as múltiplas desigualdades que ela própria contribuiu para engendrar ou manter. Sem me deter nesse debate, que deixo para o escopo de um outro artigo, o que me interessa aqui é propor uma via alternativa para pensar a provocação pierucciana, deslocando-a do terreno da denúncia moral para o da análise reflexiva dos efeitos. Nesse sentido, parece-me mais fecundo concentrar menos esforços em evitar a “isca da diferença” ou a “isca da igualdade”, e mais em reconhecer que todo princípio, seja igualdade ou diferença, contém em si uma virtualidade tanto emancipatória quanto regressiva.

Nessa via, nenhum valor, nem mesmo os direitos humanos, a igualdade ou a liberdade (como se vê nas atuais discussões sobre fake news e desinformação), está protegido daquilo que Pierucci chamava de retorsão. Como ensinou a sociologia do conhecimento desde Karl Mannheim (1986; cf. Corrêa, 2025), todos os significantes com ambições universalizantes da modernidade estão imersos em campos de disputa ideológica: não podem ser extraídos do jogo sociohistórico que os atravessa, nem situados fora das condições concretas de seu uso.

É isso, talvez, o que os trinta e cinco anos que nos separam de Ciladas da Diferença nos ensinam: a diferença pode tanto legitimar desigualdades quanto repará-las; a igualdade pode fundar políticas emancipatórias, mas também justificar exclusões sob o pretexto da neutralidade. Isso, porém, não significa negar que Pierucci tivesse uma boa parcela de razão ao sugerir que talvez seja mais fácil combater o campo reacionário no terreno da igualdade do que no da diferença. Pode ser. Mas significa, sobretudo, reconhecer que nenhum princípio normativo pode ser pensado fora de uma ética consequencialista.

A esse respeito, creio que o pragmatismo clássico oferece uma chave heurística valiosa. Se, como lembrava Charles Sanders Peirce (1992), “o significado de uma ideia reside nas consequências práticas que dela decorrem”, o mesmo se aplica aos valores morais e aos princípios políticos. O sentido de um conceito é inseparável dos efeitos concretos que ele produz no e sobre mundo. O critério de validade de uma ideia emancipatória não se mede por sua pureza doutrinária nem por sua genealogia mais ou menos ilustre, mas por suas consequências empíricas, institucionais e práticas.

Diante disso, penso que a melhor saída de combate às tendências reacionárias não está em escolher um dos polos, igualdade ou diferença, mas em habitar reflexivamente a tensão que os atravessa, reconhecendo que ambos contêm potencialidades emancipatórias e riscos regressivos. O desafio é avaliar, em cada contexto histórico e institucional, condições sob as quais um ou outro se inclina, ora à emancipação, ora à regressão. Como lembra Donna Haraway, por vezes não há alternativa senão stay with the trouble, isto é, permanecer na dificuldade, sustentar a dimensão agonística do conflito, trabalhar na zona cinzenta onde os valores se tornam ambíguos e disputáveis. É apenas nesse exercício paciente de vigilância consequencialista, em que norma e prática se observam e se corrigem mutuamente, que poderemos reencontrar, nessas categorias modernas, a fagulha crítica e emancipatória que as tornou e ainda as torna dignas de fé e de disputa.

Afinal, a principal diferença entre nós e os reacionários que combatemos não reside na tentativa de fazer prevalecer um princípio sobre o outro, a igualdade sobre a diferença, ou vice-versa, mas na atitude reflexiva e consequencialista que adotamos diante deles. Enquanto eles se apoiam na solidez das certezas, nós nos amparamos na confiança, sempre precária, incerta e falível, nas consequências.

Referências bibliográficas

BOUGLÉ, Célestin. Les idées égalitaires: étude sociologique. Paris: Félix Alcan, 1922.

CORRÊA, Diogo. “À quoi sert la sociologie ?”, La Vie des idées , 29 septembre 2025. ISSN : 2105-3030. URL : https://laviedesidees.fr/A-quoi-sert-la-sociologie

ELIAS, Norbert. O que é sociologia? 6. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999.

HARAWAY, Donna. Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene. Durham: Duke University Press, 2016.

MANNHEIM, Karl. Ideologia e utopia: introdução à sociologia do conhecimento. 5. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1986.

MILKMAN, Ruth. “Women’s History and the Sears Case.” Feminist Studies, v. 12, n. 2, p. 375-400, 1986.

PEIRCE, Charles Sanders. The Essential Peirce: Selected Philosophical Writings. Vol. 1 (1867–1893). Bloomington: Indiana University Press, 1992.

PIERUCCI, Antônio Flávio. “Ciladas da diferença.” Novos Estudos CEBRAP, n. 26, p. 47-64, mar. 1990.

PIERUCCI, Antônio Flávio. Ciladas da diferença e outros ensaios. São Paulo: Editora 34; Edusp, 1999.

SCOTT, Joan W. Gender and the Politics of History. New York: Columbia University Press, 1988.

[1] Este texto se baseia na versão original do ensaio “Ciladas da diferença”, publicada em Novos Estudos CEBRAP, nº 26, em 1990. A versão posterior, incluída em Ciladas da diferença e outros ensaios (São Paulo: Edusp, 1999), mantém o núcleo argumentativo do artigo, mas introduz alguns deslocamentos importantes: adota um tom menos polêmico e mais analítico, aprofunda a genealogia da diferença com referências a Louis Dumont e Pierre-André Taguieff, e acrescenta uma leitura mais matizada das autoras feministas (em especial Joan Scott), além de desenvolver o conceito de retorsão como mecanismo discursivo estrutural. Essas variações, contudo, não alteram o ponto que aqui me interessa: nem no artigo nem no livro Pierucci aborda o uso reacionário do igualitarismo, isto é, a apropriação contemporânea do vocabulário universalista pela extrema-direita — movimento que constitui justamente a hipótese explorada neste texto.